출처 : http://media.daum.net/digital/science/view.html?cateid=1050&newsid=20111021170221093&p=yonhap

서울대·천문연 참여한 국제연구팀 성과

(서울=연합뉴스) 신호경 기자 = '빅뱅(대폭발)'과 함께 우주가 시작되고 약 3억년 뒤 처음 등장한 별들에서 나온 것으로 추정되는 빛을 국내 연구자들도 참여한 국제공동연구팀이 찾아냈다.

서울대학교는 물리·천문학부 이형목 교수 등이 한국천문연구원, 일본 우주항공연구개발기구 우주과학연구소 연구진과 함께 일본의 적외선 우주망원경 '아카리'를 통해 용자리 쪽 하늘을 관측한 결과, 빛 세기의 부드러운 강약 변화(요동)를 확인했다고 21일 밝혔다.

공동연구팀은 빛이 강한 쪽에 우주 초기 별(은하)들이 몰려 있는 것으로 보고 있다.

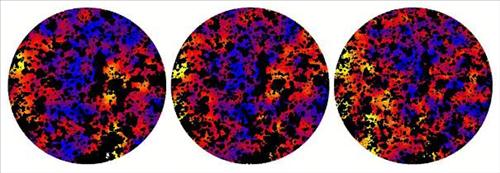

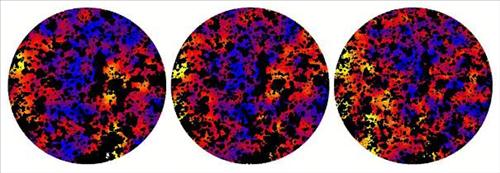

연구팀은 우선 아카리가 6개월 동안 찍은 여러 장의 용자리 하늘 사진을 겹쳐놓고, 별과 은하 등 알려지거나 식별이 가능한 천체를 영상에서 빼냈다. 그 결과 나머지 영역에서 군데군데 밝은 부분이 있었고, 밝은 부분에서 서서히 어두워지는 형태의 명암 변화가 나타났다.

이 같은 빛의 분포는 이미 알려진 태양계의 황도광(황도면을 따라 분포하는 행성간 티끌 때문에 생기는 고깔 모양의 희미한 빛)이나 은하계 내 별빛 등으로는 설명할 수 없는 것이었다.

또 세 종류의 적외선(2.4, 3.2, 4.1 마이크로미터 파장)을 통해 관찰한 결과 파장이 길수록 빛의 명암, 강약 변화가 심했기 때문에 상대적으로 가까운 은하에서 나오는 빛도 아니라는 게 연구팀의 설명이다. 가까운 은하의 빛이라면 파장이 길수록 변화가 덜해야 한다.

따라서 연구팀은 이 빛이 매우 먼 곳, 우주 역사상 처음 만들어진 뜨겁고 푸른 별들이 뿜어내는 것으로 밝고 어두운 부분은 그 별들의 분포를 나타낸다고 해석했다.

이형목 교수는 "137억년 전 빅뱅으로 우주가 시작되고 약 3억년 뒤 처음 별이 탄생하기까지 관측 증거가 거의 없었다"며 "이번 관측 결과는 우주 초기 별들의 생성과 진화 등의 연구에 큰 도움이 될 것"이라고 설명했다.

이 논문은 미국의 천문·천체물리학 권위지 '아스트로피지컬 저널(The Astrophysical Journal)' 11월1일자에 실릴 예정이다.

< 적외선 우주망원경 '아카리'가 촬영한 빛의 명암 분포(왼쪽부터 파장 2.4, 3.2, 4.1 마이크로미터) >

< 이형목 서울대 교수 >

shk999@yna.co.kr

우주 초기 별들에서 나온 빛 관측

연합뉴스|신호경|입력 2011.10.21 17:02

서울대·천문연 참여한 국제연구팀 성과

(서울=연합뉴스) 신호경 기자 = '빅뱅(대폭발)'과 함께 우주가 시작되고 약 3억년 뒤 처음 등장한 별들에서 나온 것으로 추정되는 빛을 국내 연구자들도 참여한 국제공동연구팀이 찾아냈다.

서울대학교는 물리·천문학부 이형목 교수 등이 한국천문연구원, 일본 우주항공연구개발기구 우주과학연구소 연구진과 함께 일본의 적외선 우주망원경 '아카리'를 통해 용자리 쪽 하늘을 관측한 결과, 빛 세기의 부드러운 강약 변화(요동)를 확인했다고 21일 밝혔다.

공동연구팀은 빛이 강한 쪽에 우주 초기 별(은하)들이 몰려 있는 것으로 보고 있다.

연구팀은 우선 아카리가 6개월 동안 찍은 여러 장의 용자리 하늘 사진을 겹쳐놓고, 별과 은하 등 알려지거나 식별이 가능한 천체를 영상에서 빼냈다. 그 결과 나머지 영역에서 군데군데 밝은 부분이 있었고, 밝은 부분에서 서서히 어두워지는 형태의 명암 변화가 나타났다.

이 같은 빛의 분포는 이미 알려진 태양계의 황도광(황도면을 따라 분포하는 행성간 티끌 때문에 생기는 고깔 모양의 희미한 빛)이나 은하계 내 별빛 등으로는 설명할 수 없는 것이었다.

또 세 종류의 적외선(2.4, 3.2, 4.1 마이크로미터 파장)을 통해 관찰한 결과 파장이 길수록 빛의 명암, 강약 변화가 심했기 때문에 상대적으로 가까운 은하에서 나오는 빛도 아니라는 게 연구팀의 설명이다. 가까운 은하의 빛이라면 파장이 길수록 변화가 덜해야 한다.

따라서 연구팀은 이 빛이 매우 먼 곳, 우주 역사상 처음 만들어진 뜨겁고 푸른 별들이 뿜어내는 것으로 밝고 어두운 부분은 그 별들의 분포를 나타낸다고 해석했다.

이형목 교수는 "137억년 전 빅뱅으로 우주가 시작되고 약 3억년 뒤 처음 별이 탄생하기까지 관측 증거가 거의 없었다"며 "이번 관측 결과는 우주 초기 별들의 생성과 진화 등의 연구에 큰 도움이 될 것"이라고 설명했다.

이 논문은 미국의 천문·천체물리학 권위지 '아스트로피지컬 저널(The Astrophysical Journal)' 11월1일자에 실릴 예정이다.

< 적외선 우주망원경 '아카리'가 촬영한 빛의 명암 분포(왼쪽부터 파장 2.4, 3.2, 4.1 마이크로미터) >

< 이형목 서울대 교수 >

shk999@yna.co.kr

'기타 > 우주' 카테고리의 다른 글

| 혜성 폭풍, 먼 행성계에 쏟아지는 생명의 비 - 사이언스타임즈 (0) | 2011.10.21 |

|---|---|

| 화성의 평원지대서 불가사의한 지형 발견 - 사이언스타임즈 (0) | 2011.10.21 |

| 외계 행성 이름 짓기 - 위키 (0) | 2011.10.20 |

| 美천문학자, 새 행성 탄생 순간 최초로 촬영 성공 - 뉴시스 (0) | 2011.10.20 |

| 추락하는 우주쓰레기에 맞을 확률은? - 파이낸셜뉴스 (0) | 2011.10.19 |