출처 : http://www.mediatoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=204251

기자단 밖 법조 취재 기자들 부글부글

“기자단 가입은 불가능 수준, 공공기관은 편파 공보… 어쩌란 말이냐?” 원성 자자

손가영 기자 ya@mediatoday.co.kr 승인 2019.12.19 12:23

법원·검찰 기자단 밖의 법조 기자들이 기관들의 ‘선택적 공보’를 성토하고 있다. 기자단 가입사 취재만 지원하는 관행은 차별이란 소리다. 기자단이 개방되면 개선될 문제지만 폐쇄적 구조는 바뀌지 않는다. 기자단과 기관의 공생관계가 취재 자유를 해친다는 지적이 나온다.

가장 큰 논란은 ‘판결문 차별’이다. 서울 지역 법원들은 불과 4년 전까진 기자단 여부를 불문하고 판결문 열람 구두 신청을 받아줬다. 쉽게 말해 공보관에게 전화로 판결문을 요청하면 당일에도 사본을 받을 수 있었지만, 이젠 기자단 소속이 아닌 기자들(비출입기자)에겐 제공되지 않는다. 정보공개신청을 통해 1주일 뒤에야 받을 때가 많다.

지난달 김학의 전 법무부 차관 선고기일엔 비출입기자들 원성이 터졌다. 서울중앙지법은 기자단엔 인쇄된 사본을 제공했으나 비출입기자들은 판결문을 받지 못했다. 법원을 취재하는 A기자는 “국가적 관심이 모인 재판인데 아는 기자단 기자에게 사진을 찍어달라고 부탁해 겨우 기사를 썼다”고 말했다.

공식 보도자료도 받기 어렵다. 법원 공보관은 중요 재판 경우 선고 법리를 쉽게 해설한 보도자료를 낸다. 3년 째 법원을 취재 중인 B기자는 “3년 전 대법원에서 중요 사건 선고가 났고 기자들이 즉시 보도자료를 받았길래 공보관에 전화해 요청했더니 ‘없다’고 했다. 다시 전화해 기자단은 받았다고 하니 ‘기자단한테만 제공된다’는 답을 듣고 받지 못했다”고 말했다.

이들은 “출입기자에게 물어보라”는 말을 흔히 듣는다. 공보관에 보도자료나 판결문을 요청했을 때 듣는 답이다. 또 다른 법조 C기자는 “연합뉴스가 쓴 판결문 기사를 보고 공보관에 전화해 사본을 요청했다. 개인정보 문제로 어렵다는 답을 들었는데 주요 언론이 다 기사를 쓴 상태였다. 그 매체들은 뭐냐. 공보관이 '기자에게 취재 요청을 해라'는 말을 한다”고 말했다.

▲이명박 전 대통령이 2018년 3월14일 오전 서울중앙지방검찰청에 출석하는 모습. 사진=사진공동취재단

공판 노트북 사용도 출입기자단만

기자단은 법정에서 노트북을 사용하지만 비출입기자들은 자주 제지당한다. 중요 사건 재판에 취재진이 몰리면서 담당 재판부들이 기자단에만 노트북 사용을 허가하기 시작했다. 보통 3석까지 가능해 40여개 출입사들이 돌아가면서 취재한다. 비출입기자들은 휴대폰과 수첩에 재판을 속기한다. 정경심 교수 공판과 조국 전 법무부 장관의 조카 조범동씨 재판이 대표적이다.

D기자는 두 달 간 새벽 5시에 출근한 적도 있다. 2017년 이재용 삼성전자 부회장의 뇌물 사건 1심이 소법정에서 열릴 땐 방청 경쟁이 치열해 새벽 5시 전에 와야 법정에 들어갈 수 있었다. 그렇게 출근해 8시간 넘게 서서 휴대폰으로 속기했다. 이 기자는 “당시 공보관에 비출입 매체들이 나눠서 쓸 수 있는 노트북 좌석을 1개만 달라고 거듭 요청했지만 받아들여지지 않았다”고 말했다.

“특검에 공평한 공보 해달라 ‘읍소’했다”

검찰 취재 문턱은 더 높다. 법원은 공개재판 원칙으로 방청이라도 되고 공보관도 질의를 받아 주지만 검찰은 출입조차 힘들다. 검찰을 취재하는 E기자는 1년 전 서울중앙지검에 기자단처럼 브리핑에 참석하고 공보자료를 받게 해달라 요구했지만 ‘기자단 허락을 받아야 한다’는 답을 들었다.

비출입기자들은 박근혜 전 정부의 국정농단 사태를 수사한 특검도 취재하지 못할 뻔했다. 법조 기자단이 특검과 공보 규칙을 정하면서 기자단 가입사만 기자실과 브리핑룸을 임대하기로 정했다. 임대료를 내지 않는 비출입 매체는 브리핑룸 출입이 제한됐다. 비출입 매체들이 반발했고 임대·출입 제한 결정은 바뀌었다.

당시 비출입기자들이 특검에 공보자료를 달라고 요청했을 때 처음 들은 말은 ‘기자단과 상의하라’였다. 기자단에 문의했을 땐 ‘특검과 상의하라’는 말을 들었다. 법원·검찰 공보관들도 자주 하는 ‘책임 미루기’다. 이들은 결국 ‘2기자단’이란 임의 모임을 구성해 ‘최소한 특검법에 따른 특검은 공정해야 한다’고 적극 설득했고 공보자료를 받을 수 있었다.

3년 넘게 가입사 0개, 기자단 ‘내 맘대로 투표’

기자단 가입은 쉬울까. 최근 3년간 기자단에 가입한 매체는 없다. 최소 기자 수 3명에 6개월 간 검찰·법원 기사를 내는 게 가입 요건이지만 관건은 투표다. 기자단 기자들이 ‘정성평가’를 하는 셈인데 평가 기준은 없다. 2017년부터 기자단 가입을 시도한 ‘민중의소리’는 2차례 모두 떨어졌고 탈락 이유는 듣지 못했다. 첫 탈락 때 당시 기자단 간사는 민중의소리에 ‘법조 기자가 사건·집회 기사도 같이 썼던데 치팅(부정행위)’이라고 말했다.

통과 기준은 더 강화됐다. 2년 전 투표에선 재적인원 3분의2 참석에 과반 찬성이었지만 지난 6월 투표에선 참석과 찬성 수 모두 3분의2를 넘겨야 했다. 기자실이 있는 대검찰청, 서울고등검찰청, 서울중앙지법 등의 3개 기자단에서 모두 3분의2 이상 동의를 받아야 한다.

기자단의 폐쇄성은 투명한 정보공개를 막기도 했다. 지난해 2월 오마이뉴스는 이재용 부회장 뇌물 사건 1·2심 판결문을 공개해 ‘출입 1년 정지’ 징계를 받았다. 판결문은 공개가 원칙, 비공개가 예외다. 공개재판 원칙에 더해 판결은 공공 재산이기도 하다. 한국 사법부는 판결문을 폐쇄적으로 관리해 법조계에서 끊임없이 비판을 받은 터였고 당시 재판부들도 이 부회장 판결문을 비공개했다.

오마이뉴스의 공개는 시민단체로부터 좋은 평가를 받았지만 기자단은 “취재 편의를 위해 제한적으로 법원으로부터 판결문을 제공받고 이를 공개하지 않는다는 암묵적 합의가 있는데 이를 위반했다“며 징계했다. 당시 기자단의 한 기자는 “기자가 알 권리를 위한 집단이라면 판결문 공개 원칙을 투명하게 정립하지 않는 법원과 싸워야 하는데 법원이 주는 취재 혜택을 받지 못할까 봐 두려워했다”고 평했다.

충청 지역의 한 비출입기자는 “기자단이 ‘비출입사엔 취재 지원을 하지 말라’고 출입처에 노골적으로 요구하는 걸 쉽게 볼 수 있다. (비출입)기자가 (출입)기자에게 공보자료를 부탁하는 우스운 일이 흔히 일어난다”고 밝혔다. 지역은 보통 경찰 담당 기자들이 검찰·법원을 같이 맡는데 지역 경찰 기자단도 기자들 투표가 가입 기준이라 가입이 쉽지 않다.

▲재판 취재를 위한 언론 가이드라인(뉴질랜드 사법부 발간) 표지와 내용 일부.

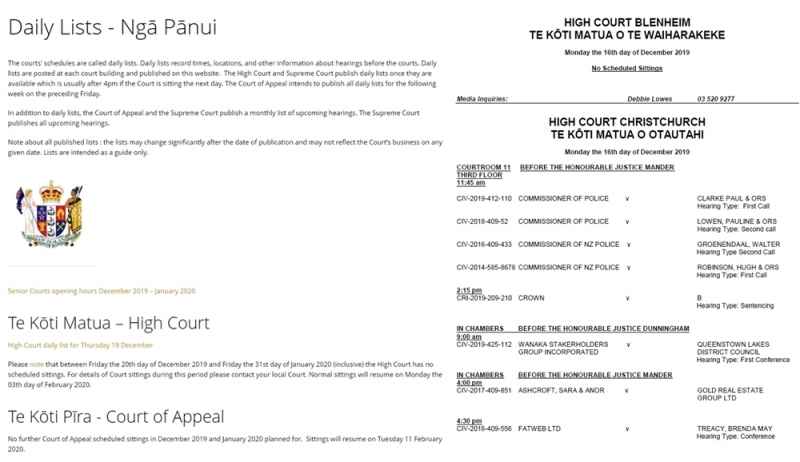

▲뉴질랜드 법원 홈페이지에 매일 게시되는 주요 법원 일정.

'시사' 카테고리의 다른 글

| [죄수와 검사] ⑪ '개미지옥' 배후에 재벌3세와 전관 박수종 - 뉴스타파 (0) | 2019.12.19 |

|---|---|

| 2심도 "나경원 딸 부정입학 보도한 뉴스타파 제재는 부당" - 연합 (0) | 2019.12.19 |

| "전대미문의 재판"vs"앉으라"..정경심 재판서 檢·재판부 고성(종합) - 연합 (0) | 2019.12.19 |

| 윤석열의 '법과 원칙'과 임은정의 소신 - 오마이뉴스 (0) | 2019.12.19 |

| '교감 조롱' 인헌고 학생, 이젠 천막농성... 갈수록 태산 - 오마이뉴스 (0) | 2019.12.19 |